动静深度丨从摆地摊变成时尚“宠儿”,竟是“剪”出来的!

从摆地摊的苗族老太变成时尚高定的“宠儿”。

目不识丁却为清华美院学生授课讲学。

谈起非遗传承,她说要保障创作者的利益。

杨金秋,这位苗族剪纸技艺传承人,如何用一把剪刀在年近六旬之时兑现了自己12岁的承诺?

从苗岭剪纸到世界T台

“那时候,家里很穷,没有钱供女娃读书,从小除了织染绣剪,还得跟着父亲兄弟拿牛犁耙,可这些苦活反倒让我练出了胆气,我羡慕别人可以上学,但是我也知道我有自己的路要走”。没有读书的机会,12岁时,杨金秋就暗自在心里立了志。

1963年,杨金秋出生在贵州黎平县的一个苗族村落。在少数民族地区,刺绣是日常制作服饰的一门手艺,而剪纸是刺绣的母本。杨金秋的父母兄弟都是剪纸能手,“家里唯一的一把剪刀轮不到我用。”所以14岁之前,杨金秋只能用手撕叶子镂空的方式练习剪纸,当她第一次拿起剪刀,即便只能剪姐姐剩下的边角料,她依然乐在其中。很快,这个苗家少女就展现出超越同龄人的剪纸天赋,十五六岁时,技艺就已臻纯熟,花、蝶、人、树、藤、水等元素在她的剪刀下栩栩如生。

“遇到困难,总会想尽一切办法解决”,杨金秋说,自己成年后就在父母的安排下从苗族村落嫁到了侗族村落,自己说苗语,丈夫说侗语,很长一段时间夫妻俩都是“靠手比划”进行交流,不免导致矛盾,但是没过多久,这种语言不通的隔阂就被侗族村寨里那些漂亮的刺绣给打破了。在侗族的祭萨仪式上,杨金秋见识了丰富多彩的侗族刺绣、歌舞活动,于是她暗暗发誓:一定要学会侗族的刺绣。但首先要解决沟通问题,杨金秋开始了主动学习,在一年的时间里,就学会了黎平方言、侗语和瑶语,这也为她后面吸收各地的少数民族文化并融合进创作中打下基础。

成家以后,为了维持生计,杨金秋开始制酒供应给村民做酒席,然后给各村各户的村民送酒。在走街串巷的日子里,她收集到很多优质的绣品,杨金秋选择留下那些纹样、品质较好的用以保存收藏,剩下的积攒多了就卖掉贴补家用。

杨金秋部分藏品

杨金秋部分藏品

卖去哪儿呢?杨金秋的丈夫认为当地人几乎都会自己做刺绣,这些旧东西,根本没人要。“那就买到外面去,卖给外地人”,杨金秋将目光投向了码头,她说:“我花了两天时间从黎平徒步走到广西福禄码头,那里有很多外地人,果然绣品很受欢迎,供不应求”。

就这样,20多岁的杨金秋扛着一担挑子,走遍了从黎平县顺着都柳江沿岸一直到广西大大小小的村寨。为了更好整理收藏,她将收集到的绣品按照不同的年份、图样种类、绣法、民族等做了细致的分类。

多年来走南闯北的经历,让杨金秋的剪纸刺绣技艺不仅保留了苗族特色,还融合了其他少数民族的技艺特征,展现出一种独树一帜、充满想象力的个人风格。而正是在边售卖边寻访的过程中,逐渐地,杨金秋不知不觉完成一次对少数民族刺绣技艺学习和地域文化的系统性汲取。

杨金秋作品

杨金秋作品

90年代,因一次偶然的机会得知苗族的绣品在北京很受欢迎,敢闯的杨金秋只身扛着六个麻袋的绣品一路坐火车、汽车辗转到北京潘家园,这些货品都是她长年收藏和亲手制作攒下的。那时的杨金秋说着不太流利的汉语,到了北京每天睡在火车站的公共休息区,吃着白开水下馒头,每次和顾客交流也都是连说带比划,相当吃力,但是好在六个麻袋的刺绣很快就被各地游客和美院的学生们一扫而空,那一次,杨金秋就收入两万元,成为当地为数不多的“万元户”,这坚定了她将剪纸刺绣的热爱变成事业的决心。

是金子总会发光。杨金秋的女儿杨利春,是都柳江民族文化研究学者,她告诉记者,2017年,在凯里集市上,54岁还在摆摊的杨金秋因其精湛且极具艺术审美的剪纸技艺被凯里职业技术学院的杨文斌老师发现,杨文斌也是贵州少数民族刺绣和蜡染研究学者,并很快将她引荐给清华美院的张宝华教授,专家学者们对她的作品也都大加赞赏。就这样,杨金秋的作品被越来越多的文化研究者、艺术家们看见,她还被邀请至各所高校授课。杨利春说,“后来和一些国外的设计师交流学习时,他们常常惊叹于杨金秋的‘差不多测量法’,就是裁剪绣花不用尺子,经她的手一比划,就会说‘差不多,差不多’,结果剪出来的尺寸比例总是严丝合缝”。

正在剪纸的杨金秋

正在剪纸的杨金秋

如今,花甲之年的杨金秋依然在一路向前。杨利春说,在授课的过程中,杨金秋也会对学生们的专业领域产生强烈好奇,并了解到时装设计、陶瓷、漆器、摄影等各个领域的艺术理论,通过看时尚杂志、摄影作品等方式了解现代审美的变化和服装设计的要领,但是同时,她也看到了一些传统非遗技艺在逐渐凋敝。杨金秋说:“在很多地方,学习剪纸刺绣技艺的年轻人越来越少,为什么?因为传统技艺如果不能给创作者带来收益,就很难维继,所以我要坚定的走下去,传统的和民族的东西也能成为时尚的中心,我要给年轻人们先走出一条路来”。因此,杨金秋看向了更大的舞台:剪纸+时装、剪纸+文创、剪纸+摄影等。

杨金秋设计的高定服装

杨金秋设计的高定服装

2024年,EP雅莹秋冬时尚节的T台上,50余套高定服饰采用了杨金秋的苗族剪纸纹样,将千年非遗的神秘图腾与现代立体剪裁完美交融。同年,她与国际品牌卡地亚合作创作vip文创产品;2025年更荣膺中国服饰论坛"非凡时尚人物奖"。

60岁的杨金秋兑现了12岁时对自己的诺言,她继续奔走于日本、意大利等各个国家参与学习交流、展示,作为黎平县苗族剪纸非物质文化遗产传承人,杨金秋正将这项技艺传播向更广阔的世界。

苗族文化是我魂

杨金秋的剪纸技艺深深扎根于古老的苗族文化。她说:“将苗族的剪纸脱离出刺绣,成为单独的苗族剪纸艺术,杨金秋是第一人”。据杨利春介绍,原本剪纸是刺绣的母本,即先有剪纸纹样,才能按照纹样进行刺绣,可以说剪纸底稿直接决定刺绣纹样的精致程度,因此剪纸需要调动的是人对艺术审美的创造性,而刺绣更多是“依葫芦画瓢”的技术要求。基于这一点,杨金秋认为苗族剪纸完全可以独立出刺绣成为一门独立的艺术形式。

剪纸与刺绣

剪纸与刺绣

“传统的苗族剪纸技艺最大的特点就是不画稿”,杨金秋说,她剪过最大的方形尺寸是2×2米,这样大尺寸的作品要求创作者对整个画面的谋篇布局和比例方面有很强的把握,“画稿剪纸在画稿的阶段如果有什么问题,可以马上涂改,但是不画稿直接剪就会导致如果哪一步剪错了,这张纸就作废了”,这对创作者来说是一个极大的考验,而这种不画稿的特点主要来源于苗族的的文化体系。

杨金秋作品

杨金秋作品

杨金秋告诉记者,苗族的剪纸不光是用于刺绣服饰的实用技艺,它还承载着苗族人民的生存意志。杨利春说:“北方的很多剪纸艺术,主要是用以节日庆典的气氛烘托,如窗花、墙花、灯花等,都是作为装饰品而存在”,但是苗族的剪纸是在严酷的生存考验中诞生。因为以前苗族群落多隐于深山之中,苗族人民长期面临山上的猛兽,天气变化无常等危险,于是就给自己树立了神灵信仰来寻求一种精神力量,以支撑自己坚持走下去,因为苗族没有自己的文字,除了口口相传,就以图腾为语言,用剪纸的形式呈现出来。

杨利春说:“剪纸以招魂,剪纸以叙神”,传统的苗族剪纸是作为图腾崇拜参与祭祀用以驱鬼、疗伤、治病、祈福的,其纹样也较为简单,一张纸上只放1到2个图样,比如单独的生命树、阴阳花、蝴蝶等,所以不需要画稿。但是杨金秋却采用不画稿的方式创作极为复杂的剪纸作品,比如在作品《有龙则灵》中就有14个图案纹样。杨金秋认为这样的方式更接近苗族古法剪纸方式,同时自己也非常享受这种一切皆源于意识自然流淌的艺术创作过程。

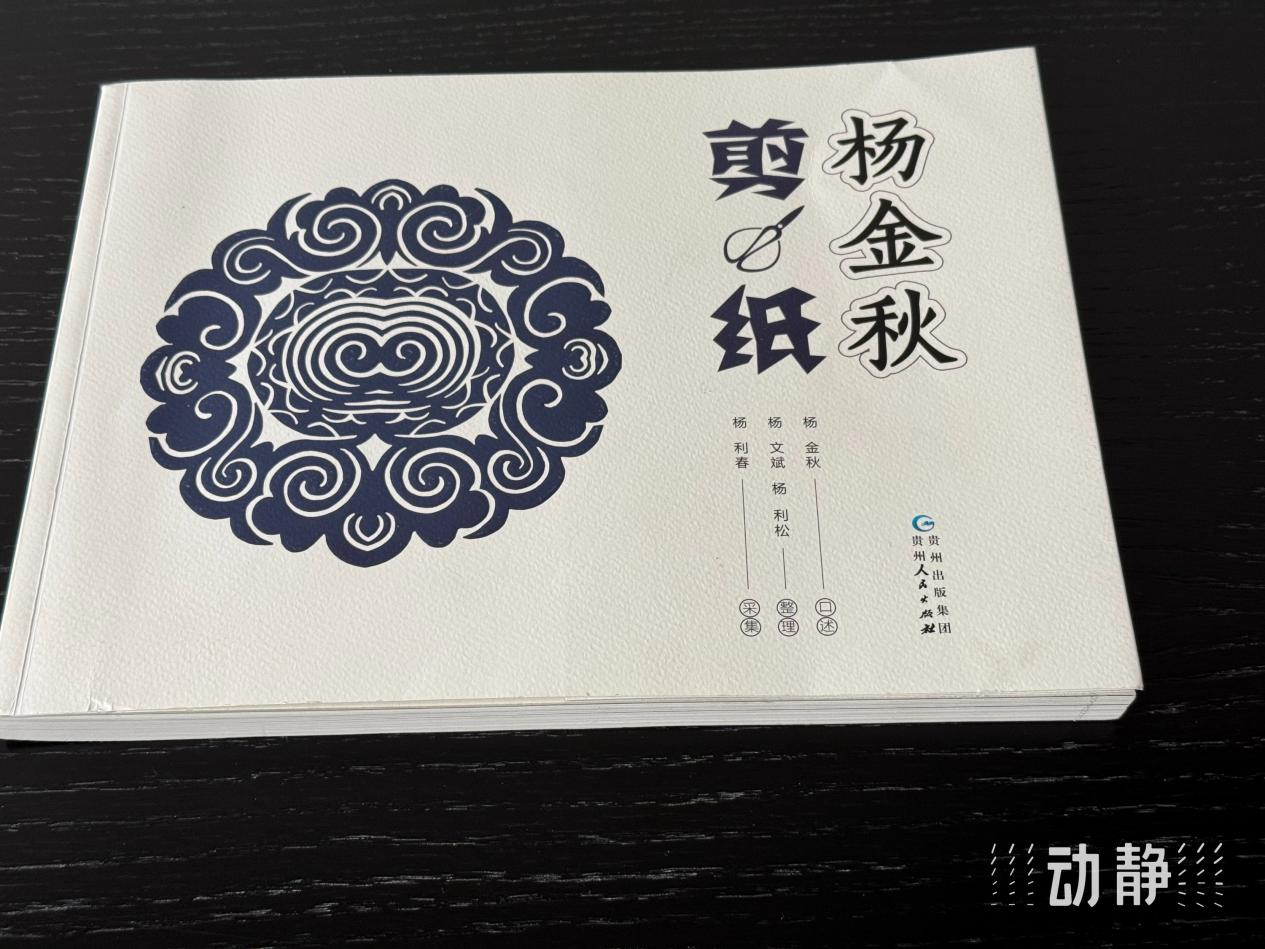

2020年杨金秋通过自费出版《杨金秋剪纸》,将自己多年来收集并整理的少数民族纹样和2000多件剪纸作品收录其中,用以更好的保存、传承苗族文化。

让非遗真正成为“可传承的资产”

苗族剪纸作为国家级非物质文化遗产,杨金秋深知传承的重要性。她说:“保护和传承非遗最好的办法就是发挥它的经济效益,有热情的年轻人如果都能靠非遗不愁吃穿,活得好,自然就会有越来越多的人愿意参与和传承”。

杨金秋以亲身经历证实,同样的非遗作品、技艺与品牌合作后,即通过收取设计费和出售作品版权创造的价值可以翻百倍、千倍,这样也能更好的激励创作者持续创作。然而,在版权问题上,杨金秋也曾面临过两难境地:如果不进行版权登记确权,那就要承受被抄袭侵权的风险,以及维权困难的问题,如果登记确权,又要在繁琐的登记流程中耗费大量时间精力以及负担较高的登记等费用。

杨利春告诉记者,母亲杨金秋的剪纸作品有2000多个,所以他们很早就意识到了版权问题。在2020年之前,杨金秋就有过被侵权的经历,在很长一段时间里杨金秋甚至不敢将自己的作品拿出来展示,只能封存进箱子,因此保护创作者的合法权益,对作品进行版权登记确权是非遗走出去的重要一步。

杨金秋与卡地亚创作VIP文创产品

杨金秋与卡地亚创作VIP文创产品

贵州中云版权科技有限公司(以下简称:中云版权)相关负责人告诉记者,从2020年贵州省委宣传部、省版权局持续开展贵州省民族民间文化保护工程开始,“我们就深入到全省9个市(州)的70多个县(市、区)以及部分高校、企业,实地开展民族民间文艺作品版权上门登记及版权知识宣讲、培训工作,累计登记我省特色民族民间文艺作品5万余件,服务有关文创企业和个人工作室共计11000余家,了解到民族民间文化创作者面临的被侵权和维权难问题并不在少数”,尤其随着互联网的发展,信息传播速度加快,侵权事件频发,如果创作者的作品没有进行过版权登记,被他人盗用并批量生产,那版权变现后的收益就与创作者无关,后期的维权授权更加困难,“创作不易,这对创作者来说无疑是一种‘劝退’”。

其次,版权登记确权、维权等同样困难重重。杨利春告诉记者,因为杨金秋作品数量较多,想通过出版图册的方式进行版权的确权,但是一个12×12cm的图样至少需要花费500元左右,上千个图样将会是一笔巨大的开支,同时注册程序也较为复杂,在转让出售版权阶段,版权价格也需要和出版单位商议,后续创作者自己要取用作品,还需出版社重新授权。

据了解,自2020年中云版权首次服务杨金秋以来,帮助其在“贵州省版权登记平台”共完成作品登记966件。杨利春说:“我们只需要在家准备好作品资料,中云版权工作人员来了以后,就能快速完成版权登记,都是免费的”,没有其他额外费用和抽成佣金,这对于创作者来说是有激励作用的。

中云版权相关负责人告诉记者,登记版权就是为了方便创作者(著作权人)行使自己的合法权利,减少举证难度,还可以起到威慑侵权行为的作用。同时创作者也可以实现多渠道转化变现,这样才能鼓励越来越多的创作者投身文化创作事业,让好作品真正敢走出去,也让民间文艺创作真正成为“可传承的资产”,在数字时代焕发新生。

图样版权归属杨金秋剪纸工作室

实习生谢金培对本文亦有贡献