动静特稿丨退伍不画句号,新程从这里起锚

2025年九三阅兵的自豪感,如同一股炽热的洪流,激荡在每一个中国人的心中。而就在这个秋天,退伍的战士们怀揣着复杂又坚定的心情,毅然踏上新的人生征程,投身于祖国建设的新战场。临行前,他们那一句句“若有战,召必回”的誓言,宛如金石之声,坚定而深沉,是他们对祖国和人民最忠诚的承诺。

导读

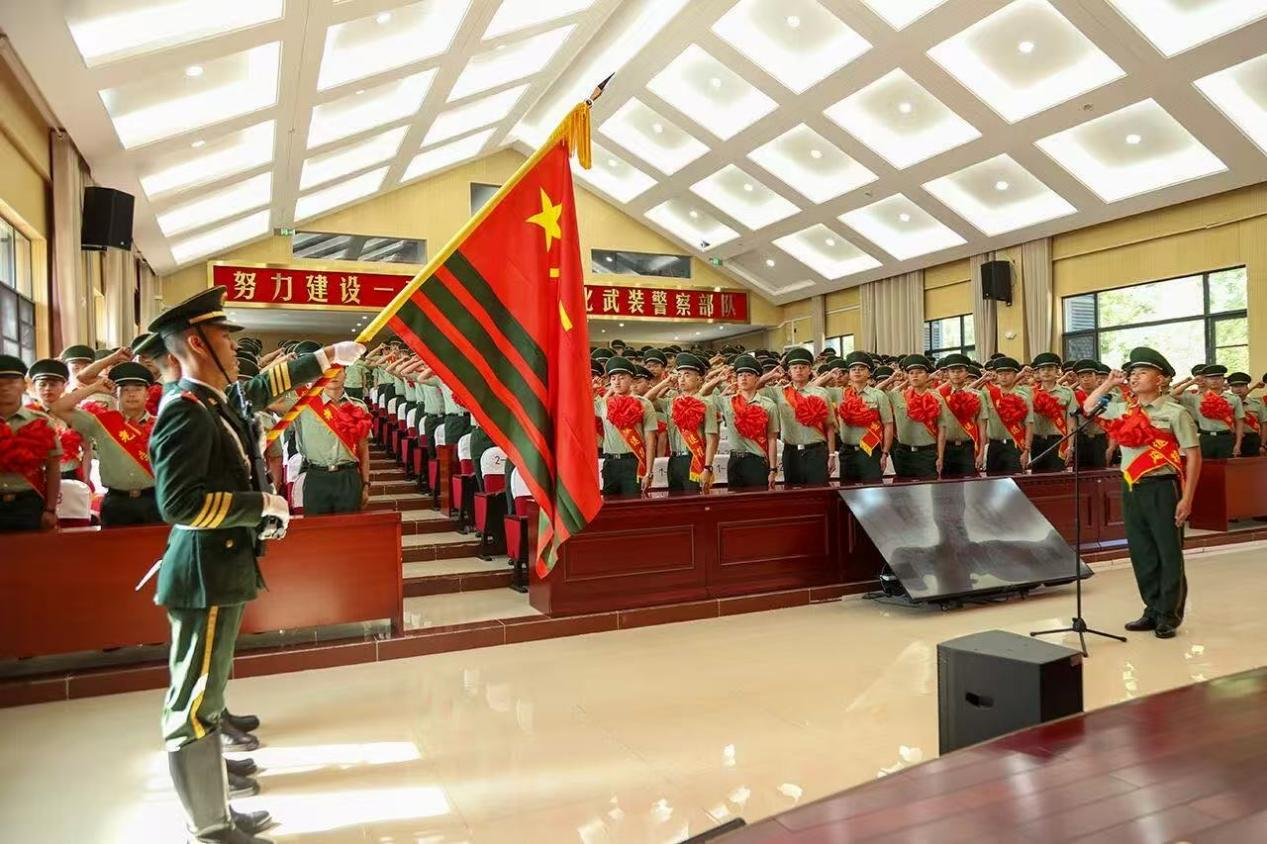

退役老兵们向武警部队旗庄严宣誓

退役老兵们向武警部队旗庄严宣誓

时光悄然流转,秋意渐浓。营区的风,裹挟着梧桐叶新染的浅黄,轻轻拂过训练场。跑道上的落叶,仿佛也充满了眷恋,缓缓飘落,似是不舍离开这片曾挥洒汗水的土地。当《驼铃》的旋律在秋风中悠扬响起,老兵们的心瞬间被柔情填满,告别的时刻,还是如期而至。

老兵与战友相拥道别

老兵与战友相拥道别

又是一年退伍季,离营的风中传来了启程的讯号。那些曾经朝夕相伴的军旅生活片段,此刻都化作了珍贵的记忆:奔赴新程前,最后一次握紧枪靶,指尖仿佛还留存着守护家国的温度;开启人生新阶段前,最后一次伫立岗哨,目光曾扫过无数个日夜的宁静与安然;迈向未来生活前,最后一次叠起方方正正的军被,每一道褶皱里,都藏着纪律的印记和成长的光芒。

向哨位告别

向哨位告别

正是这些细碎而炽热的瞬间,让老兵们更加深刻地明白:军旅岁月的沉淀,不是终点,而是带着一身荣光与赤诚,奔赴人生下一程的崭新起点。这份由军旅时光淬炼而成的军人底色,永远不会因为离开军营而褪色。

老兵们满载荣光踏上归途

老兵们满载荣光踏上归途

他们的故事,或许没有惊天动地的壮举,却有着最质朴、最动人的坚守。即便背上行囊,踏上新的旅程,“退伍不褪色”的信念,也始终在他们心中燃烧。那句融入骨血的“若有战,召必回”,更化作岁月永远无法磨灭的庄严承诺。

离别的车站,敬上最后一个军礼

离别的车站,敬上最后一个军礼

靶心·弹壳

1997年,钱世华生于云南昭通大关县的深山。

群山环绕的童年里,一把磨得发亮的塑料玩具枪,是他最珍视的“宝贝”。山风掠过树梢时,他举枪对准层叠远山,模仿枪响的“砰砰”声脆生生荡在山谷。那句“我是大山的守护神”,不是孩童的随口戏言,更像是深植心底的种子。

2017年7月,刚高中毕业的他到县民兵团帮忙。未满一月,便遭遇县城罕见暴雨。

跟着老兵搬沙袋、冒雨转移老人时,湿透的迷彩服贴在身上,重得像灌了铅。然而,比衣服更沉重的,是他第一次感受到“守护”的重量。扶着老人蹚出洪水的瞬间,他看到老人眼中闪烁的泪光,落在手背上温温的;望着老兵们义无反顾的背影,他心里忽然亮堂:“原来真正的守护,不是塑料枪空洞的声响,而是能让人稳稳依靠的肩膀。”

暴雨过后的清晨,他捏着沾满泥巴的迷彩服坐在台阶上。一个念头无比清晰:要去当兵,穿真正的军装,做真正的守护者。同年9月,绿皮火车“哐当哐当”驶出大山。他摸了摸背包里的入伍通知书,想起那把磨亮的塑料枪,嘴角轻扬——藏在大山里的梦,真能从虚幻走向现实。

钱世华从新手成了狙击手

钱世华从新手成了狙击手

初入军营,真枪的重量远超想象。冰冷的金属贴着手心,压得人心里发紧。

新兵第一次实弹射击,他趴在射击位上,手止不住地抖,5发子弹,脱了2发。当晚,他捏着靶纸蹲在营区路灯下,影子被拉得很长,心里满是挫败。

班长江涛递来矿泉水,拍着他的肩说:“别泄气,我当年还脱3发呢!靶场最实在,你用心练,成绩就不会骗人。”这句话像一束光,照亮了他的军旅路。

从此,靶场旁的老榕树,成了他最忠实的见证者。别人练1小时据枪收队,他在枪托绑5斤沙袋,多练两小时;手臂酸了就甩甩再练,出枪、瞄准、击发的动作对着空靶重复上百次,指尖磨红也不停。8月的太阳最毒,晒得他脸颈脱皮,晚上涂药膏时疼得龇牙咧嘴。可第二天一早,他依旧揣着冷馒头提前到靶场,等晨雾散开便开始训练。

战友叫他“拼命三郎”,他却笑着说:“多练一枪,实战就少脱一发,多一分保障。”这份对“精准守护”的执念,让他不到半年就从新手成长为中队狙击手。

时光荏苒,8年军旅生涯步入尾声。8月20日,晨光漫过靶场时,钱世华提前来到熟悉的射击位——这是他退伍前最后一次打靶。

按地撑稳身体,右肩紧贴枪托,三点一线对准100米外的靶心。动作和过去8年里的每一次都分毫不差,可指尖在扳机护圈上,还是多停留了半秒。那半秒里,藏着他对这把“老伙计”的不舍,也藏着对军旅岁月的眷恋:“再好好打一次,给这段日子画个圆满句号。”

“砰!”

枪声在山坳里回荡,晨雾裹着回音慢慢散开。他盯着靶心红圈看了两秒,才缓缓起身。远处,士兵鲜桥激动地大喊:“班长!10环满环!”跑过来,将一枚空弹壳塞进他手心:“您收着,这是纪念!”

钱世华接过空弹壳,冰凉的金属贴着掌心,又慢慢被体温焐热。他声音沉了些,将空弹壳往鲜桥眼前递了递:“这一枪,是我跟军旅的告别,也是给你的‘接力棒’。”目光落在鲜桥身上,满是期许,“以后这靶场、这枪、这些保命的窍门,就靠你守着了。”说着,抬手拍向鲜桥肩膀。那动作,像极了当年江涛拍他时的模样——守护的信念,早已在不经意间完成了传承。

日子很快到了脱军装那天。营区的军旗在风里猎猎作响。钱世华将那枚空弹壳用红绳串好,仔细挂在胸前。冰凉的金属贴着心口,像是与军旅岁月保持着最后的联结。他对着军旗深深鞠了一躬,声音里带着军人特有的干脆与坚定:“军装脱了,可军人的底色没褪。如果再给我一次摸枪的机会,我会义无反顾走向战场!”

至于往后的日子,他早已做好了打算:想做安保培训,把在军营里练就的持枪技巧、应急处置经验教给更多人,让“守护”的能力走出军营;要是退役军人服务站需要帮手,他也愿意去搭把手,帮像自己一样的老兵对接岗位、适应社会。

“军营里学的东西,不能放凉了。”他笑着说,目光望向远方——那是老家大山的方向,也是他把“守护”从“持枪卫国”落到“为民护航”的新起点。

蛋挞·余温

8月25日凌晨5点,营区还浸在墨色里,食堂的灯先亮了。

黄翌皓系着围裙,指尖捏着擀面杖在案板上滚动,蛋挞皮擀得薄厚均匀,边缘细细捏着圈小褶子——这是他退伍前,最后一次为战友们做糕点。

“翌皓哥,你比哨声还早!”门被推开,新兵小王端着搪瓷碗进来,一抽鼻子就笑,“嚯,蛋挞!今天香味儿更甜了!”

“最后一次做,得让你们吃够。”黄翌皓往模具倒蛋挞液,抬头笑了笑,手腕稳得没撒出一滴。

小王递模具时脚步顿了顿:“真要走啊?以后训练完,没人给我们烤枣糕、做兵味月饼了。”

“想吃就打电话,”黄翌皓把烤盘放进烤箱,盯着旋钮调到180度——这是他试了十几次的最佳温度,“我一步一步教你,保准和我一个味儿。记住,奶多了腻,少了不香,做点心得懂大家口味。”

黄翌皓给战友们做蛋挞

黄翌皓给战友们做蛋挞

烤箱“嗡”地启动,班长李小龙走进来,手轻磕灶台:“小黄,今天蛋挞放了双倍奶?”

“最后一次,多加点奶更软和。”黄翌皓点头。

李小龙拍他的肩:“还记得你第一次学做菠萝包,烤坏10多个,蹲这儿跟面团较劲?”

“您说做点心像守阵地,半点马虎都不行。”黄翌皓眼神亮了些,“现在我才懂,灶台是战场,战友在训练场拼体力,我们把饭做香、点心做扎实,让他们练完吃口热乎的恢复体力——这是后勤保障,和他们打靶拿第一一样,都是当兵的本分!”

正说着,战士唐俊拎着训练服冲进来:“翌皓哥,蛋挞好了没?我昨天就惦记,今天特意早来半小时!”

“急什么,还得等5分钟。”黄翌皓拉椅让他坐,“上次你拿运动会第一,我给你做生日蛋糕,你还嫌奶油少。”

唐俊嘿嘿笑:“那是闹着玩!但你走了,没人会做‘特战’月饼了——就你用巧克力酱刻的‘特战’俩字最像样,每次吃都觉得提劲,像把训练的劲儿揣进嘴里似的。”

烤箱“叮”的一声响起,黄翌皓戴上隔热手套端出烤盘——金黄的蛋挞外皮泛着油光,一碰就酥得掉渣,奶香飘满食堂,连窗台上的绿萝都似被暖意熏软了。

“先尝一个。”他给三人各递一个,指尖带着烤箱的温度,“觉得奶多了,下次做就减点量。”

唐俊大口咬下,碎屑掉衣襟也顾不上擦:“真甜!退伍后开甜品店,我天天来!”小王嘴里塞满蛋挞,用力点头,奶渍沾在嘴角。

黄翌皓也慢慢咬了一口,甜味在嘴里散开,心里却有点酸:“以后想做,就找班长要配方本,面和奶的比例、怎么捏褶子,我都写得明明白白,一点不藏私。”

战友们散去后,他拿钢丝球蹲在灶台前,把缝隙里的油污一点点蹭掉,连烤箱门玻璃都擦得能照见人影。这灶台陪了他两年,战友围着灶台等热饭的热闹劲儿还在眼前,他要把这里收拾干净,给后来人留个整齐的“战场”。

收拾完后厨,黄翌皓站在食堂门口,心里既有期待,也藏着牵挂。

他计划退伍后先回温州老家,陪父母吃几顿热乎饭——以前总说“等不忙了就回家”,但炊事班的灶台永远“闲不住”,如今终于能兑现承诺。他还打算报个烘焙班,琢磨新花样:把部队常吃的红枣、核桃揉进面包做“迷彩纹吐司”,用芒果、草莓调抹茶奶油做“训练场小方”,让甜品中藏着军营回忆。

等手艺练熟了,就开家小面包房。墙上不挂隆重合影,只贴帮战友烤蛋糕的随手拍——有唐俊抹奶油扮鬼脸的,有小王学做蛋挞沾满脸面粉的,还有班长拿菠萝包竖大拇指的。老战友路过,推门就递块“迷彩纹吐司”,像在炊事班时那样,热乎点心递过去,就是不变的情谊。

赶上社区拥军活动,他也想搭把手,多烤几盘创新甜品给站岗战士送去。他知道训练后的疲惫,一口甜能让人提劲,就像当初给战友做点心那样。他想让年轻战士尝着甜意,想起军营的暖,把这份“灶台暖兵”的情接着传下去。

“我没多想大道理,”黄翌皓望着渐渐亮起来的营区,轻声说,“开面包房不光是挣钱吃饭,也是把炊事班的‘战场’换个地方,把锅铲里的劲延续下去。在部队,我用点心暖战友;退伍后,我想用点心暖更多人,尤其是当兵的。不管在哪儿,都没忘自己曾是个兵,没忘‘让身边人吃好、暖心’的本分——这才是我这个炊事兵,最该守住的‘初心’。”

樟树·守夜

风裹着樟树的淡香掠过营区,蝉鸣渐渐沉了。

何加他站在哨位旁,目光扫过宣传栏时稍作停留,追向墙角野猫时多看了几秒——直到猫影消失在夜色中才收回,随即悄悄挺直了腰杆,肩线比往常更笔直。

“加他,最后一班岗,咱侦察兵也得盯紧‘死角’!”对讲机里传来李兴坤的声音,轻得像晚风拂叶,却裹着比往常更暖的叮嘱。

何加他应了声“收到”,指尖触到对讲机冰凉的机身,凉意顺着指尖窜上来,思绪拽回2017年夏夜——刚从四川阿坝州黑水县来,绿皮火车晃了一天一夜到贵州,他还是个连普通话都说不利索的“山里娃”。第一次站岗只盯着山影发愣,压根没留意墙角、宣传栏这些“漏处”,是李兴坤拍着他的肩说“守好营区角角落落,才是‘守家’”。

“守家”从不是抽象词:是站岗不漏死角保营区安全,是让兄弟踏实睡、家人放心,是把敏锐从野外移到营区每处细节。而此时,是他最后一次用侦察兵的眼睛“守”这片营区。

“过去总认为,只有上‘战场’才是真正的任务。”他声音轻下来,望着宿舍楼窗户里偶尔传来的翻身响,“后来才明白,站好每一班岗,让兄弟们踏实睡觉,也是侦察兵的职责。这班岗,我要站得最稳。”

风里樟香更浓,勾他想起有一年带队参加武警部队“智卫杯”无人系统挑战赛的日子。

无人机是侦察兵的“眼睛”。备赛期间,他把铺盖卷搬到学习室,白天练习悬停和搜索,手指磨出茧也不分心;晚上则伏案研究理论、绘制航线,困了就用冷水洗脸提神。最终在野外搜索项目中获得第一名,并为团队赢得三等奖。摸着奖牌时他没觉得荣耀,只记着战友的话“无人机飞得稳,前方兄弟就多一分安全”——原来侦察兵的分量,从不是靠奖牌撑的,是对战友的责任。

何加他朝着军营敬礼

何加他朝着军营敬礼

夜风拂去燥热,何加他抬头望星空,心里的念头软得发沉:“真希望时间慢些,哪怕多站十分钟,多看看这营区也好。”他想起刚当兵时阿爸说“守护好大家,就是守护咱小家”,那时似懂非懂,如今站在最后一班岗,才算真悟透。

墙上指针滑到8月27日凌晨4点,换岗的战友李威迪轻步跑来。何加他敬军礼,手臂比往常更直,语气里带着放不下的细致:“兄弟,营区交给你了。‘死角’我最后再跟你念叨一遍——宣传栏后易积杂物,墙角那道裂缝要多留意,别漏细节。”

李威迪回礼,声音亮堂:“班长放心!您教的我都记着,肯定守好营区!”

交接完,何加他没回宿舍,绕着营区慢慢走。走到“功模林”,在2018年亲手种的松树下停脚——树已比他高,树干上“加他”二字刻得浅,却一笔一画清楚。他摸了摸树皮,像拍老友的肩:“小树,我走了,你好好长。替我看营区的日出日落,看战友训练时跑过的路,也看看那些和我一样挺直腰杆站岗的身影。”

天渐渐亮,东方泛淡红。他拨通阿爸的电话,声音裹着晨雾:“阿爸,这是我最后一次站岗了……”

阿爸的声音带家乡暖意:“娃,累不累?家里青稞熟了,穗子压弯杆,就等你回来咱爷俩一起割。”

“我很快就回。”他倚着围墙,泪水悄悄滑过脸颊,声音也哑了——退伍的期盼在这一刻满得要溢出来,“这次回家,我想天天跟您下地,帮您割青稞、晒麦秆,到时候您教我辨青稞熟度。以前在部队守的是营区这个‘大家’;往后,我要好好守咱们的小家。”

挂断电话,金色阳光洒在地上,把他的身影拉得很长。何加他整理衣领,转身面对营区大门、岗亭和“功模林”,庄严敬了个军礼,指尖抵着帽檐,久久没放下……

如今秋风起,当年那个连普通话都说不利索的“山里娃”背上行囊再出发。8年军营岁月,早已是他生命里最美的风景,也把“侦察兵”的底色刻进了骨子里。

他知道,回家陪父母是眼下最踏实的心愿。但心里始终揣着一份不变的誓言:“如果有一天战争来临,我一定义无反顾回军营,再站一班岗,再当一次侦察兵,守好咱曾一起守护的营区、守护的大家。不管在哪儿,都是柏腊山脚下的兵,都是能随时归队的兵——因为‘守家’二字,早融进我的血脉,一辈子都不会忘。”

棱角·十二年

8月31日,天刚蒙蒙亮。营区哨声未响,何映已站在床沿。

他抬起手卷了卷袖口,轻声说:“这被子跟了我12年,最后再叠一次‘豆腐块’,要比新兵连时更标准。”

这份“规整”的执念里,藏着他从文艺兵到特战兵最痛也最珍贵的蜕变。

刚从总队文工团调来,他就撞上“下马威”。第一次出早操,5公里越野跑3公里便撑不住,迷彩服浸满汗,贴在背上沉得像铅。呼吸快炸开时,小队长文雷递来水:“文艺兵劈叉再好看,特战连首先得跑完5公里。”

那天跑道烫脚,何映望着文雷臂章上的“特战”二字,鼻尖发酸。8年习武让他成了文工团“台柱子”,舞台上腾空劈叉总换满堂彩,可在这儿,“柔韧性”换不来体能,更换不来认可。班务会没人批评他,但他端着搪瓷缸,总觉得大家的眼神在说:“他跟这儿不合拍。”

当晚,何映套着30斤沙背心去训练场。每一步,背带都勒进肩肉,疼得他咬牙吸气。

“跟自己较什么劲?”文雷举着手电追来,光柱落在他磨白的作训鞋上。

何映胸口起伏,闷声道:“我不想拖后腿,更不想总被贴‘文艺兵’标签。”

文雷蹲下身,指尖捏着磨毛的背带扣,慢声道:“扣要卡到第二格,跑起来不晃,勒得轻。”系完拽了拽背带,指腹蹭过他肩上的红印:“明天带我的软肩垫,别硬碰硬。”那晚风里,何映攥着背带,第一次觉得“特战兵”离自己没那么远。

从那天起,他的生物钟再没“偷懒”。每天早到训练场半小时练蛙跳,腿软了扶栏歇几秒再跳;午休时别人补觉,他趴在战术场练低姿爬行,手肘磨破、结痂又磨破,迷彩服肘部硬邦邦沾着血泥;晚上对着镜子练持枪,手臂酸得抬不起,就躺回床揉到酸痛漫进梦里。

有次午休,见新兵抱可乐喝,气泡声飘过来,他喉结动了动。转念想起晨跑时的喘气声,还是转身灌了瓶凉水——他怕那口甜会松了“跟上队伍”的劲,“不想拖后腿”的念头早把甜意压得死死的。

半年后,他的5公里能跟上队伍,战术动作也被文雷夸“像回事”,可心里“不合拍”的坎,直到魔鬼周才迈过去。

何映最后一次叠军被

何映最后一次叠军被

连续7天野外驻训,每天只睡3小时,还得负重30斤行军。第三天,沙背心带子断了,沙子漏进靴底,每步都硌得脚疼。何映没停,蹲身抓沙塞进口袋,手指沾满沙粒,还没扎紧裤腰,文雷就举着尼龙绳追上来。

“我当年也断过两次,绑紧点能撑到终点——你比我那时候稳。”文雷蹲在他身边,麻利绑紧背带,指尖蹭过他沾沙的手,没多言。

那晚在帐篷里,何映攥着能量棒包装纸,指腹捏得纸边发皱。累不算啥,文雷那句“你比我那时候稳”,吹散了他堵了快一年的慌。

他摸出怀里半瓶没舍得喝的可乐——拉练前战友硬塞的,当时他说“含糖高,跑越野腻嗓子,我戒了”。指尖划过冰凉瓶身,他忽然懂了:连最爱的甜都能忍,这点苦算什么?

思绪收回时,被子已叠得棱角分明。何映抚上被角:“这床被子,我叠了8000多次。”以前觉得叠被子是“形式”,直到熬夜练完战术,见班长帮他整理被角:“被子叠得整齐,心中的规矩才能立得住。”如今他才懂,这“豆腐块”里裹着的,是耐心、纪律,更是军人该有的样子。

到了早饭时间,食堂飘着米粥香。文雷端盘坐下,掏出可乐“啪”放桌上:“退伍了,不用戒了,这瓶给你。”

何映拉开瓶盖,气泡滋滋冒,甜意漫到舌尖,眼眶红了:“队长,您别总熬夜改计划,上次胃不舒服还硬撑带我们练。”

文雷摆手:“少操心我。到了地方,把日子过得像这军被一样不歪不斜——特战底色是刻在心里的‘能扛事、不丢队’。

这话勾出何映的不舍与盘算。他轻声道:“我打算考军队文职,不想离军营太远。不管到哪儿,我都记着自己是特战连的人。若有战,必召回!到时候扛枪还是做后勤,都跟当年练战术一样不含糊。”

第二天,何映背着装军被的背包走出宿舍,衣兜里的可乐,还留着余温。

他没回头,只把背包带又紧了紧——12年的坚持、“不歪不斜”的规矩、藏着牵挂的甜,还有那句“若有战,必召回”的承诺,都跟着他的脚步,稳稳走向下一段日子。

记者 杨婧