龙说夜郎丨民国册亨县长李光啟筑碉题跋,彰显文保意识

以文物立足,以史料为盾,

虎视牂牁,鹰瞵万峰,解读历史。

清雍正五年(1727年)鄂尔泰改土归流,次年册亨便选址郎卧(今册阳),动工“建土城,周二里七分”,即一座夯土城。乾隆二十六年(1761年),为一劳永逸,“以石易土”,改建石城。同时为防御需要,城中东、北、中三个较高的位置,各筑一碉堡,每堡可藏兵二十。石城建有城垣一周,开有三门,南门“怀远”,西门“柔远”,北门“绥来”,因东面山脊高耸,无出入道路,故未开东门。乾隆二十八年(1763年),册亨城耗时三年建成,时年迎来新任州同宋宾逢(字七峰,湖南长沙宁乡人)。宋宾逢见城只有南、西、北三门,不见东门,感叹“受祥纳气可少哉”,便在东城墙修建门楼,谓之“东閤”,以纳东方祥瑞之气。东閤侧有古井一口,天旱也不干涸,宋宾逢“尝闻救炎旱”,题名“龙井”。

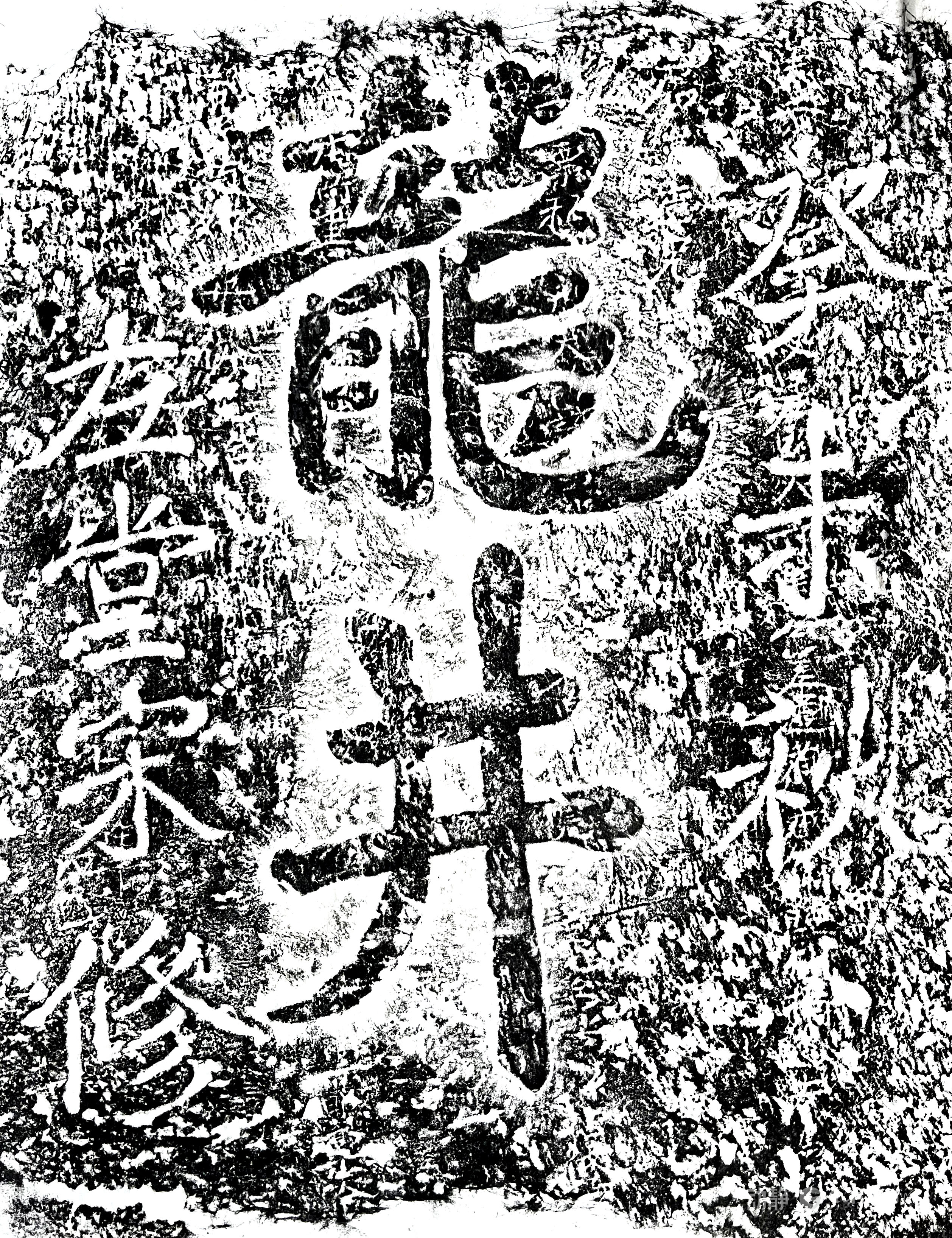

“龙井”石刻拓片 黔西南州博物馆藏

“龙井”石刻拓片 黔西南州博物馆藏

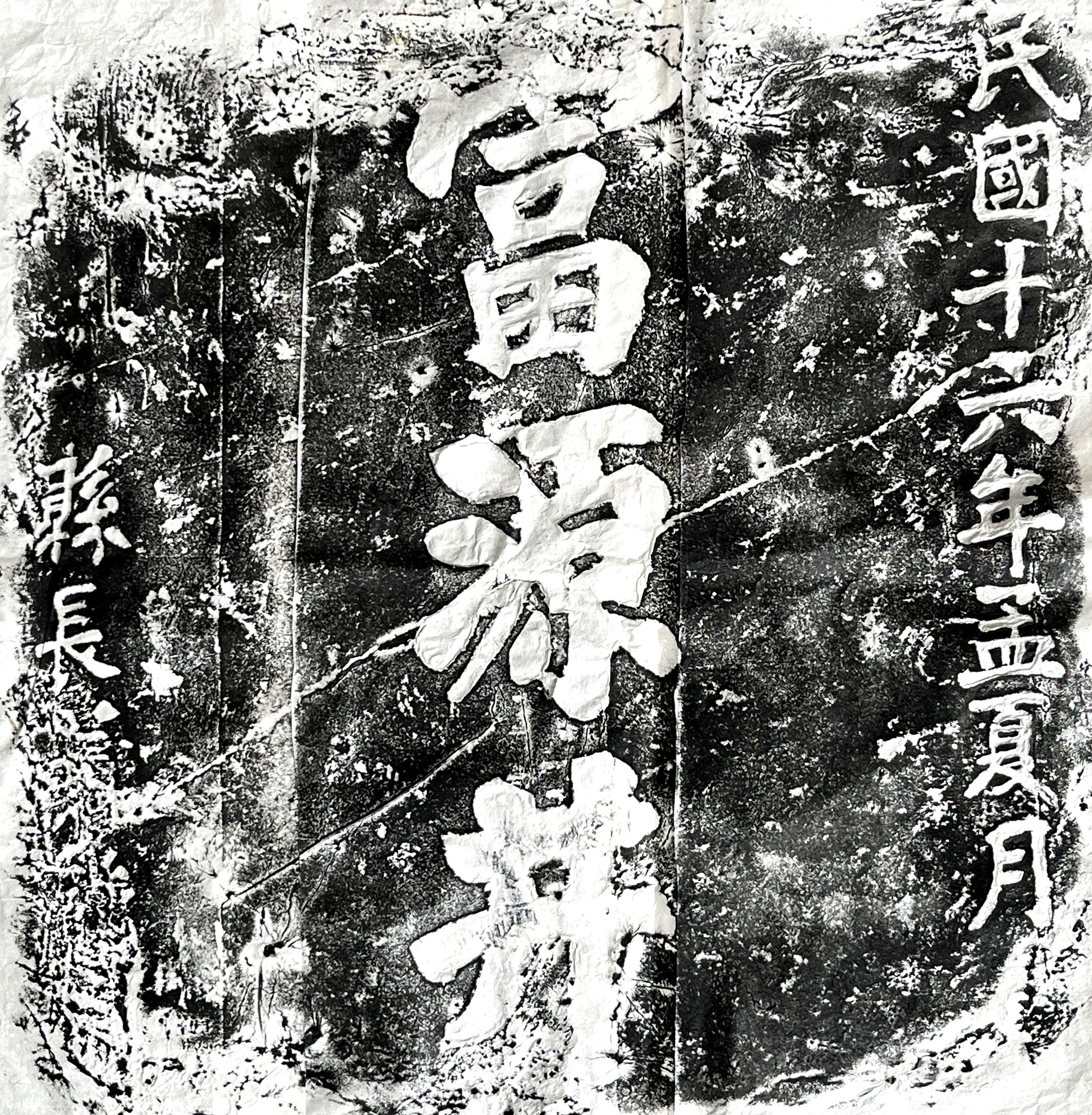

“龙井”石刻方首,高0.75米,宽0.55米,厚0.1米。竖向阳刻“龙井”二字,笔力苍劲。上款阴刻“癸未秋”,即乾隆二十八年(1763年)秋,下款阴刻“左堂宋修”。因册亨州同属贞丰知州管辖,故这个“左堂”是指五品知州的副职,即宋宾逢大概是六品或七品官员。“龙井”石刻最显著的特点,是执行镌刻的石匠,图省事方便,找了一通现成的石碑进行镌刻,根据铺地文字有“差遣”“查究”等字样,猜测原碑是官府晓喻碑或告示碑。考古学有个词叫“打破关系”,意思是晚期人类活动形成的遗迹对早期人类遗迹的破坏现象,这通“龙井”石刻就搞了个罕见的“打破关系”。“民国十六年(1927年)孟夏月”,册亨代理县长萧强(贵阳人)对龙井进行维修改造,题“富源井”于井壁,石刻高0.6米,宽0.4米,但老百姓仍习惯称“龙井”。

“富源井”石刻拓片 黔西南州博物馆藏

“富源井”石刻拓片 黔西南州博物馆藏

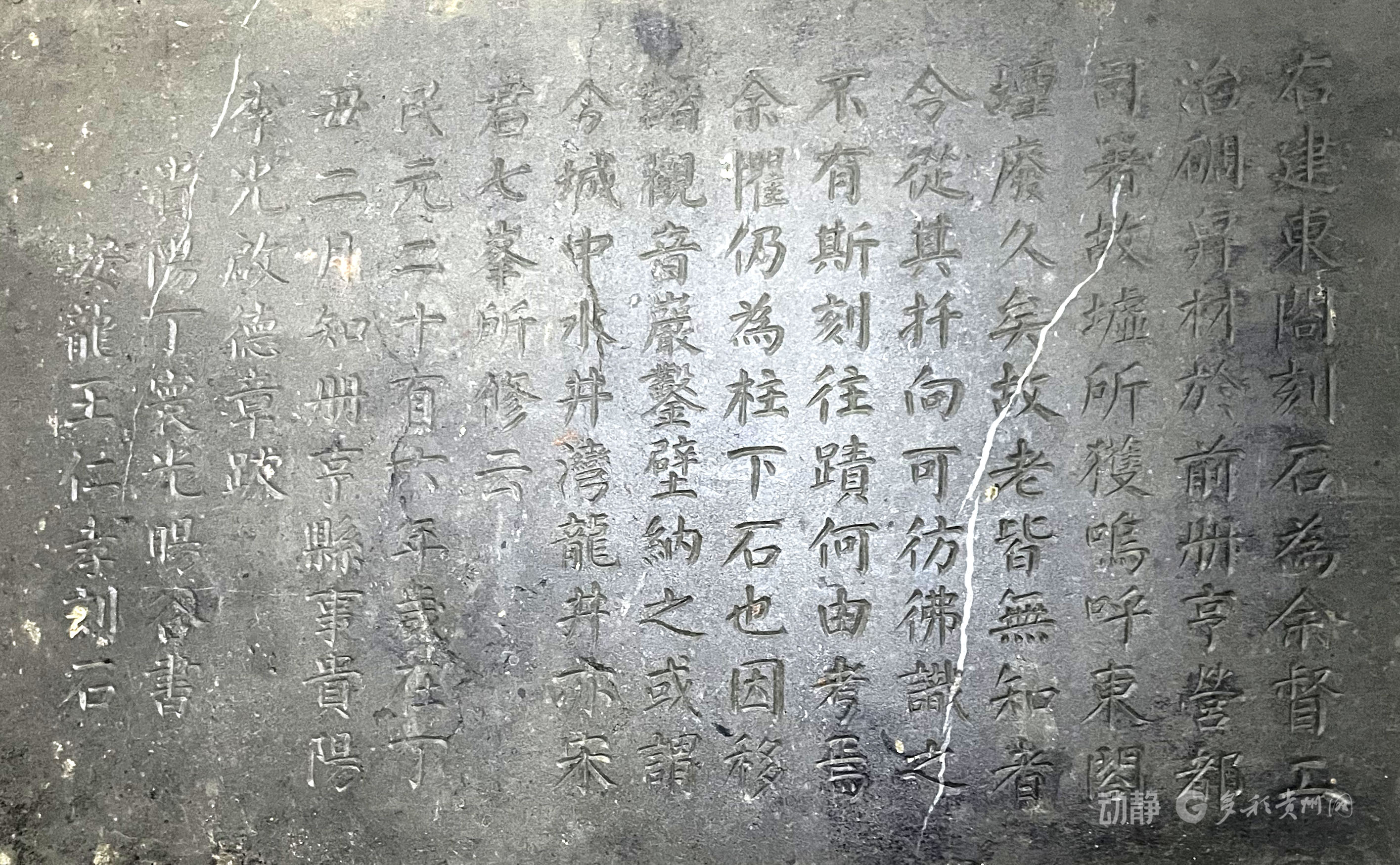

“民元二十有六年岁在丁丑(1937年)二月”,抗战爆发前夕,时任册亨县长李光啟(贵阳人,字德章)未雨绸缪,“督工治碉舁材”,为县城防御修筑碉堡,搬运装载材料时,于“前册亨营都司署故墟”,获宋宾逢立于乾隆三十年(1765年)“东閤刻石”一通。李光啟修筑防御碉堡发现石碑事,其立碑题跋。石碑为方首长方形,高0.46米,宽0.71米,厚0.11米。书写者是其幕僚丁寰光(贵阳人,字晹谷),由安龙著名石匠王仁孝刻石。

李光啟筑碉题跋碑 册亨县文管所藏

李光啟筑碉题跋碑 册亨县文管所藏

跋文中,李光啟“呜呼”感叹:“东閤堙废久矣,故老皆无知者。今从其扦向,可仿佛识之。不有斯刻,往迹何由考焉?”意思是宋宾逢修建的东閤,早已湮没废弃,即便是老一辈的人,也一无所知。李光啟通过“扦向”遗迹方位,考据碑文后,勉强能辨识原始位置。但如果没有宋宾逢这通石刻,历史上的这些遗迹还有什么办法考证呢?跋文还能看出李光啟的文物保护意识,“余懼”担心石碑以后没人管,沦为“柱下石也”,被不识货的人拿去作建筑基础,“因移诸观音岩,凿壁纳之。”即在观音岩凿了一个石龛,把石碑镶嵌保护起来。另外,跋文中李光啟追根溯源:“今城中水井湾龙井,亦宋君七峰所修云。”这个记录便与“龙井”石刻能够相互佐证。