铭刻的岁月 | 王建山:贵州版画更野更粗犷

近日,贵州美术馆推出了本年度最重要的大展——“铭刻的岁月——贵州百年版画藏品展”。该展览系统梳理了百年来贵州版画的发展历程,并展出了各时期的标志性画作。如此系统、完整地梳理百年版画发展,在全国范围内都是独一无二的。为此,动静新闻专访了贵州版画界的权威人士,对贵州版画进行深度解读。

王建山:贵州民族大学美术学院教授、中国美协第三、四、五届版画艺委会委员、原贵州省美协副主席。

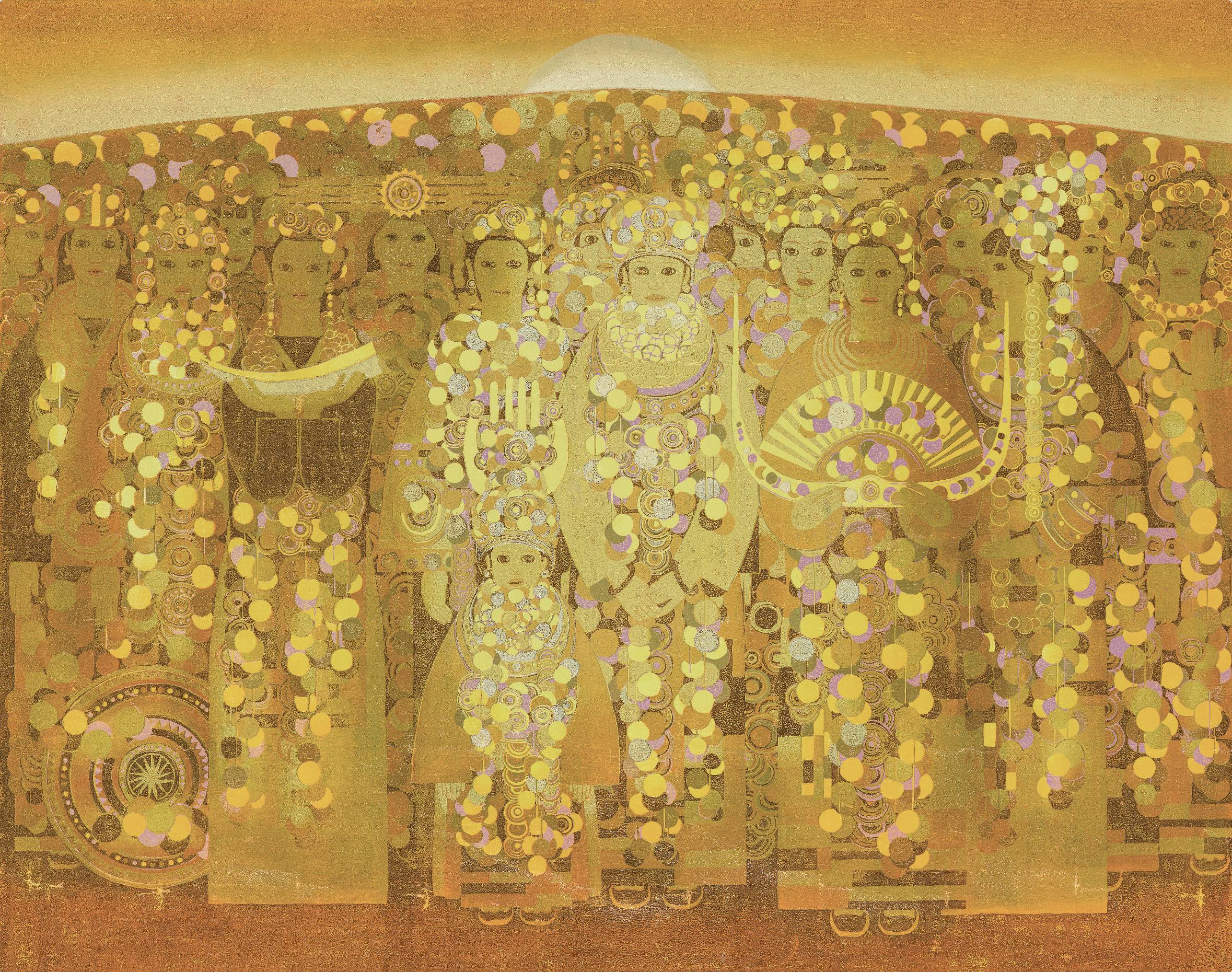

动静记者:《璀璨的阳光》创作的背后有什么故事?

王建山:《璀璨的阳光》创作于1999年。我常带贵州民族大学的学生外出写生,在一次鼓藏节上,看到盛装的苗族女子身着几十斤银饰,在阳光下动作缓慢而庄重,那一幕十分震撼。苗女的典雅气质令我印象深刻。当时正值第九届全国美展筹备阶段,我便决定将民族地区打动我的这一瞬间用创作呈现出来。

(王建山作品《璀璨的阳光》)

动静记者:贵州版画的发展可分为哪几个时期?

王建山:我认为可分为四个阶段。第一是新兴木刻与抗战版画时期,涌现出许多重要版画作者;第二是社会主义劳动建设时期,贵州版画创作非常活跃;第三是改革开放以后,版画家开始注重艺术本体的研究;第四是进入新世纪,版画进入开放多元的发展阶段,许多作者吸收了现代与当代观念,艺术语言与表现形式更加多样,版种也更为丰富。

动静记者:为什么我们应去现场看展?

王建山:原作与印刷品差异很大。原作的视觉效果、手工刻印的痕迹,包括刀痕、印痕与肌理所带来的感受与冲击力,是印刷品无法传达的。希望观众能多观看版画原作,那是一种全新的体验。

动静记者:“铭刻的岁月——贵州百年版画藏品展”有哪些特点?

王建山:这次展览的创意与立项构思很好。它在国家艺术基金百年版画巡展的基础上,进一步深化内涵,以“英勇岁月”和“刻痕时代”为重点,深入挖掘贵州最具价值的新兴版画与抗战版画作品。

动静记者:这次展览中你最喜欢哪件作品?

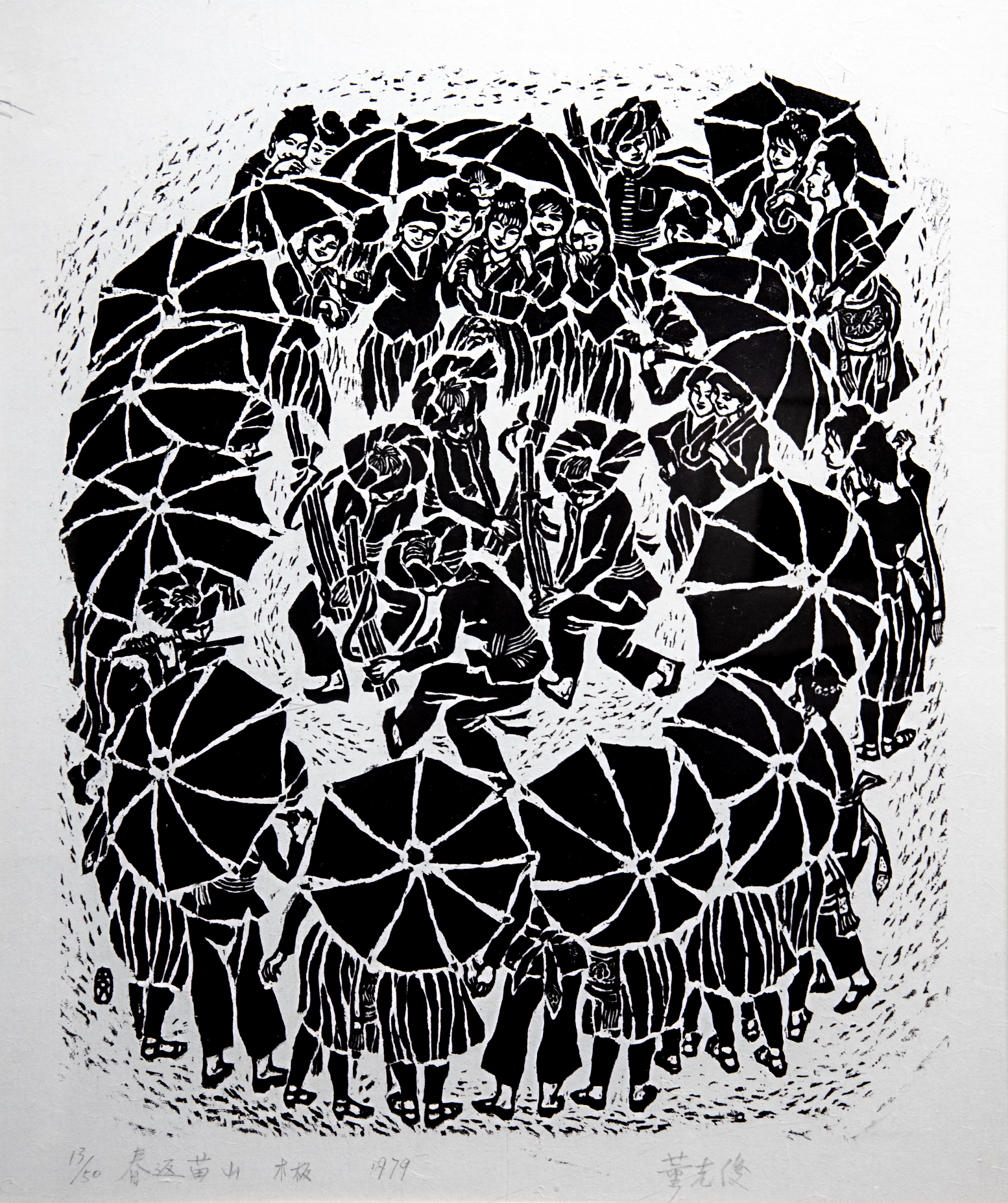

王建山:我最喜欢的是董克俊先生1979年创作的《春返苗山》。董克俊先生在全国范围内率先开展艺术语言本体的研究与创作,突出形式美感,贵州画家也率先进行实践。因此这件作品在第六届全国美展中引起了很大反响。

(董克俊作品《春返苗山》)

动静记者:贵州版画有什么特点?

王建山:贵州版画具有很高的辨识度。它植根于贵州特殊的地域环境,可称为“山地版画”,是从大山中走出来的艺术。此外,多彩的民族风情也成为贵州某一阶段版画的标志与面貌。在版画语言方面,贵州版画也探索得较为深远。即便是黑白木刻,贵州版画也显得更“野”、更粗犷、更强烈,这正是其特色所在。

(“铭刻的岁月——贵州百年版画藏品展”展厅现场)

动静记者:观看这次展览,观众将有哪些收获?

王建山:很多观众可能是第一次系统了解中国百年版画的发展脉络,并发现贵州版画竟与中国百年版画同步发展。早期已有优秀贵州版画家将个体生命融入创作,通过版画传递贵州的发展变迁。例如:贵州何时通电?剿匪发生在什么年代?客车何时驶入苗寨?黔东南苗寨女子篮球队在1970年代就已存在,并非现在才有“村BA”或“村超”。观众不仅在看画展,也在阅读贵州社会与生活的变迁史。