有朋自远方来|战时西迁:竺可桢与浙大的湄潭七年

上世纪三四十年代,抗战烽火席卷华夏,为保存教育火种,中国众多高校毅然踏上迁徙之路。其中,浙江大学在校长竺可桢的率领下,历经两年半,跨越南方六省,最终在贵州湄潭扎根七年,谱写了一曲感天动地的学术坚守之歌。

现湄潭浙大西迁主题酒店外的浮雕 展现的是竺可桢等刚到湄潭时受到湄潭人民热烈欢迎的场面

现湄潭浙大西迁主题酒店外的浮雕 展现的是竺可桢等刚到湄潭时受到湄潭人民热烈欢迎的场面

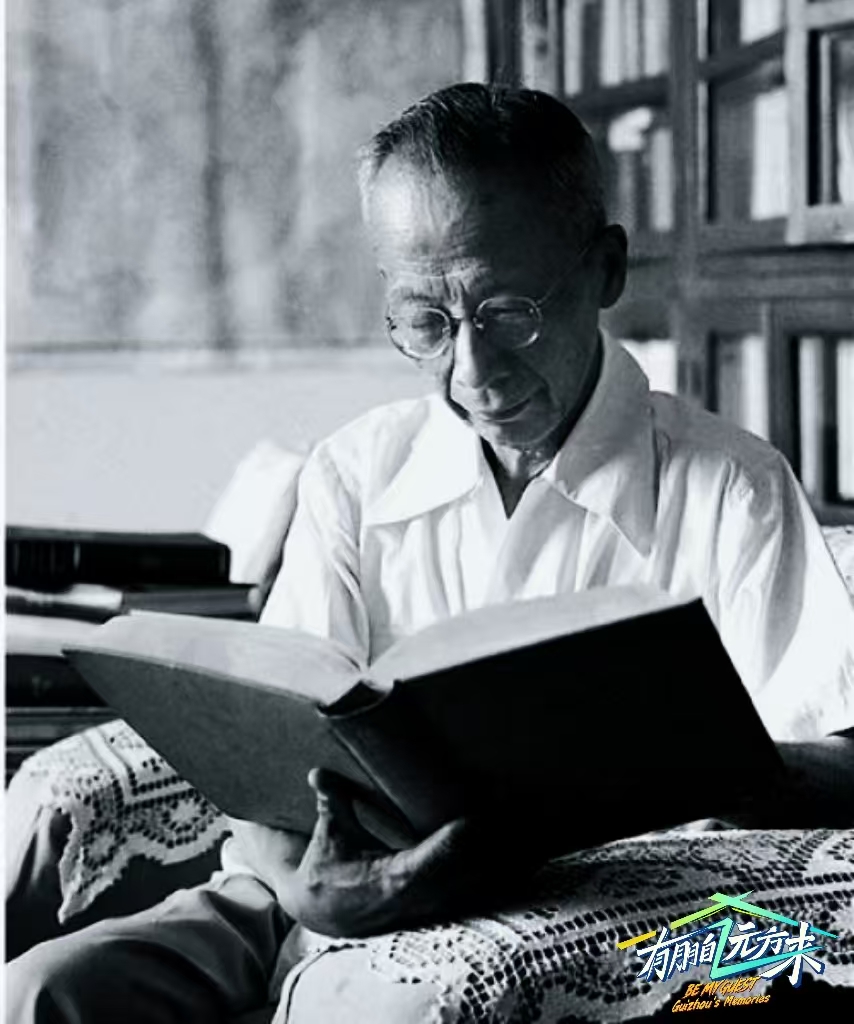

1937年抗日战争全面爆发,浙大举校离开杭州。竺可桢校长带领千余名师生,携大量图书仪器,辗转跋涉2600多公里,于1940年抵达贵州湄潭。途中竺可桢遭受了人生最沉重的打击:1938年夏,在江西泰和,他的妻子张侠魂与次子竺衡相继病故。他在日记中写下“悲极而泣,天下岂有更伤心事耶”,却仍强忍悲痛,坚持指挥迁校,将守护文明火种视为民族救亡之重任。

竺可桢

竺可桢

湄潭百姓以博大胸怀接纳了浙大,腾让庙宇、民宅共计270余间,倾力支持办学。师生们在桐油灯下坚持教学,在破旧祠庙中潜心科研。苏步青完成《射影曲线概论》,王淦昌提出探测中微子的实验构想,谈家桢发现嵌镶显性遗传现象……一批重要学术成果在此诞生。

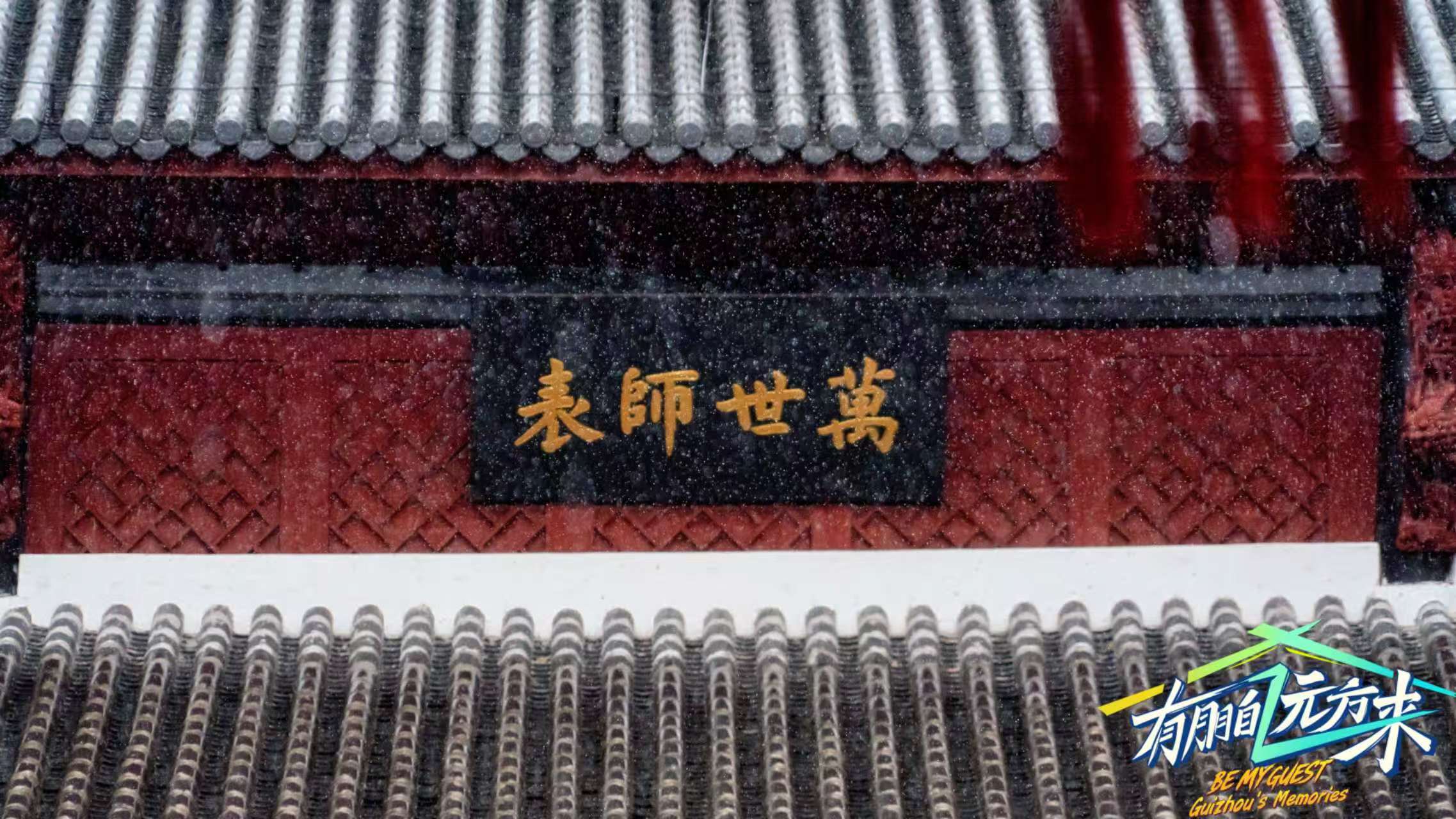

湄潭文庙 现为湄潭县浙大西迁历史陈列馆

湄潭文庙 现为湄潭县浙大西迁历史陈列馆

竺可桢所倡导的“求是”精神,不仅成为浙大校训,更是抗战时期中国知识分子的精神写照。他强调“只问是非,不计利害”“甘冒不韪,以求真知”,其本质是追求真理、实事求是、不惧艰难的民族品格。在湄潭,他本人丧妻失子仍恪尽职守;其长子竺津投笔从戎,奔赴抗日前线,正是这一精神的最好体现。

三位浙江大学学生即将前往遵义湄潭

三位浙江大学学生即将前往遵义湄潭

湄潭文庙 现为湄潭县浙大西迁历史陈列馆

湄潭文庙 现为湄潭县浙大西迁历史陈列馆

七年湄潭岁月,浙大从3学院16系扩展至7学院26系,在校生增长逾三倍。它不仅为民族存续文脉,更与贵州结下深情。至今湄潭仍保留“浙大路”、“可桢路”等地名,见证这段不朽往事。

今晚(9月13日)21:20

《有朋自远方来(Be My Guest)》

(第四季)——《贵州记忆》

第四集《烽火弦歌·文明赓续无问西东》

将带您重回那段历史

感受在战火中屹立不倒的学术信念与家国情怀

看“求是”精神如何在黔北群山间薪火相传

撰稿:王倩